アザミウマに甚大な被害を受けて、一番力を入れたのは農薬(殺虫剤)の充実と薬剤散布の回数です。まずは、アガベに住み着いてしまったアザミウマを駆除しないことには話になりません。

グリゴリ

グリゴリ参考にする場合は、自己責任でお願いしますね。

ここでは、製薬会社の医薬品の新薬開発における安全性研究室で働いていた経験も活かしながら、実験的に実際にアガベで使った殺虫剤について書いています。さらに、自分の環境では薬剤が出なかった薬剤です。大事なアガベがアザミウマに食われたから、色々調べ経験できたとも言えます。

ただしこれは自分の忘備録です。今現在アザミウマに苦しめられているなら、何かしらヒントがあるかもしれません。参考にされる場合はご自身の自己責任でお願いします。

- 農薬は環境への影響もあるため、使い切り河川などへの流入がないように注意してください。

- どんな薬剤も使い方を間違うと、薬害が出る恐れがあります。

アザミウマ対策には薬剤が必要な理由

アガベに被害が出るとどうなる?

ちなみにアザミウマに吸汁されたのは完全室内に置いてあるアガベで、アザミウマが入ってきた経路は新規導入株の芯に潜んでいた感じです…。新規導入時には必ず殺菌&殺虫していました。ただ、室内環境という安心感から、定期薬剤散布が甘かったんだと思います。

実際にアザミウマに食われた様子や、アザミウマの幼虫の写真は詳しくこちらに書いています。

アザミウマに効果がある殺虫剤を選ぶ

アザミウマには種類があり、適した薬剤を使わなければ防除できない。自分のアガベにアザミウマが発生したとき、スミチオン乳剤を使っていましたが、ミカンキイロアザミウマ効果があっても、ミナミキイロアザミウマには効果がない研究もある。

また、成長段階で有効な薬剤が変わる。例えば、スミチオン乳剤はモトジロアザミウマにおいては、幼虫では高い殺虫効果を示すが、成虫には効果があまりないとの研究結果もある。作用の仕方にも速効性と遅延性のパターン違いがあり、直接薬剤が付着して効くもの、薬剤が浸透した葉を食べて効くものなどがある。

さらに、地域によって効果が薄れている薬剤もあり、西日本を中心にネオニコチノイド系(アドマイヤー、モスピラン、ダントツ、ベストガードなど)の薬剤に対して、ミナミキイロアザミウマが抵抗性をつけているとの報告がある。

まとめると、アザミウマの種類、成長段階、地域差などで効果がある殺虫剤が変わってくる。こっちのアザミウマには効かないけれど、あっちのアザミウマにはとても高い殺虫効果があったりする。

だから本来なら、実際にアガベに発生しているアザミウマを同定してから薬剤を使いたいところではあるけれど…。趣味の園芸ではそれが難しいので薬剤系統の違った複数の殺虫剤を使うことで、絶対にアザミウマに抵抗性をつけさせず根絶する作戦を立てた。

グリゴリ

グリゴリ薬剤抵抗性を付けさせずにアザミを撲滅する作戦。

- アザミウマの種類によって効果のある薬剤が違う

- アザミウマの成長段階で薬剤の効きが変わる

- 薬効作用が現れる速度にも違いがある

- アザミウマの薬剤抵抗性には地域差もある

- 自分の家で最強のアザミウマを生み出さないために、確実に殺虫する

殺虫剤をグループで分けるIRACコード

薬剤の種類を重複しないように選ぶには、国際団体CropLife Internationalが作った分類表(IRACコード)を使う。グループごとに1Aや1Bと記載されているので、それらが被らないように農薬を準備しローテーションを組みます。

殺虫剤のほか、殺菌剤も分類表があるので薬剤を用意する際にはとても参考になる。

農薬工業会が国際団体CropLife Internationalの分類表を和訳しており、公開されているのでそれを利用するのが便利です。

RACコード(農薬の作用機構分類):JCPA農薬工業会

グリゴリ

グリゴリ薬物作用が遠いローテーションを組むときにも便利です。

実際に使って効果があった農薬一覧

アザミウマを徹底的に薬剤抵抗性をつけずに、死滅するために揃えた殺虫剤。一応、製薬会社で働いていたので、もてる知識を活かしながら、各方面を調べて効果のありそうなものを試験的に揃えていった感じです。

アガベは趣味のための観葉植物でありながら、多肉やサボテンもそうですが特殊な形状と特殊な構造をしています。さらに、一般的な観葉植物では見られないようなアザミウマやアガベマイトなどの特殊な害虫による被害が多く、それが防除の難しさに直結しています。

アザミウマの被害が広がっていたので散布頻度を1回/週と、普段の定期薬剤散布よりも回数を増やしていたので、薬効成分が重複しないように殺虫剤の種類も必然的に多く用意することとなりました。

| 薬剤名 | 系統・IRAC | 特徴 |

| ディアナSC | スピノシン系(IRAC 5) | 速効性の食害抑制がある |

| アファーム乳剤 | アベルメクチン系(IRAC 6) | アザミウマの他にダニ類にも効果がある |

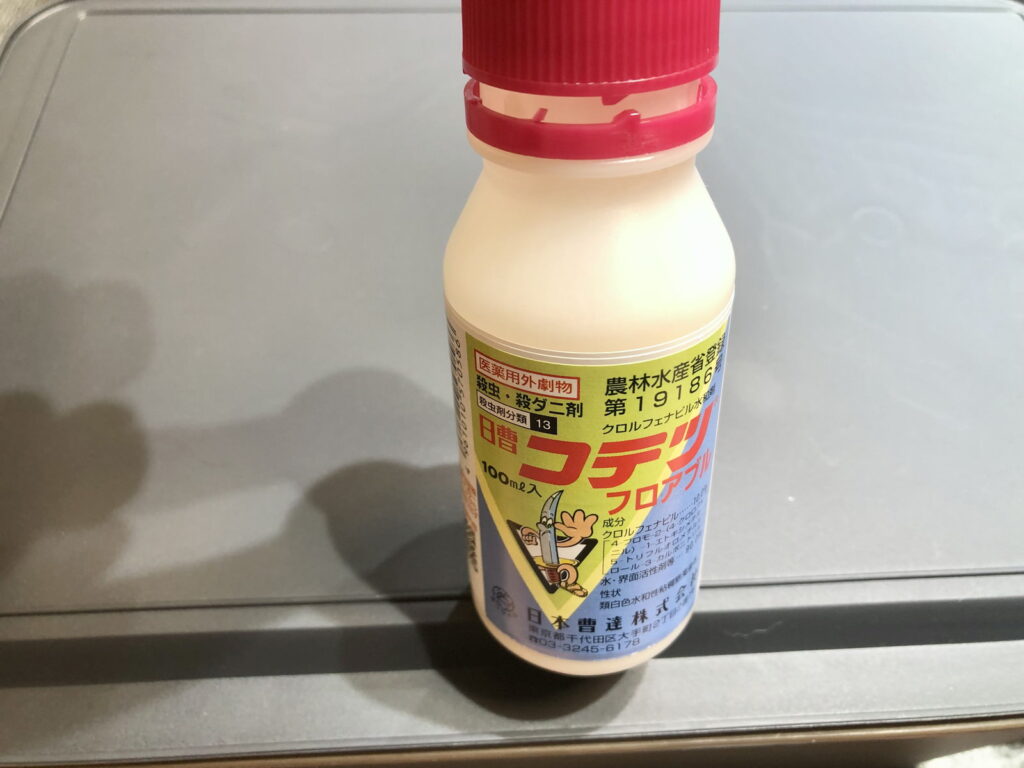

| コテツフロアブル | ピロール系(IRAC 13) | 医薬用外劇物指定。殺虫と殺ダニ両方の効果 |

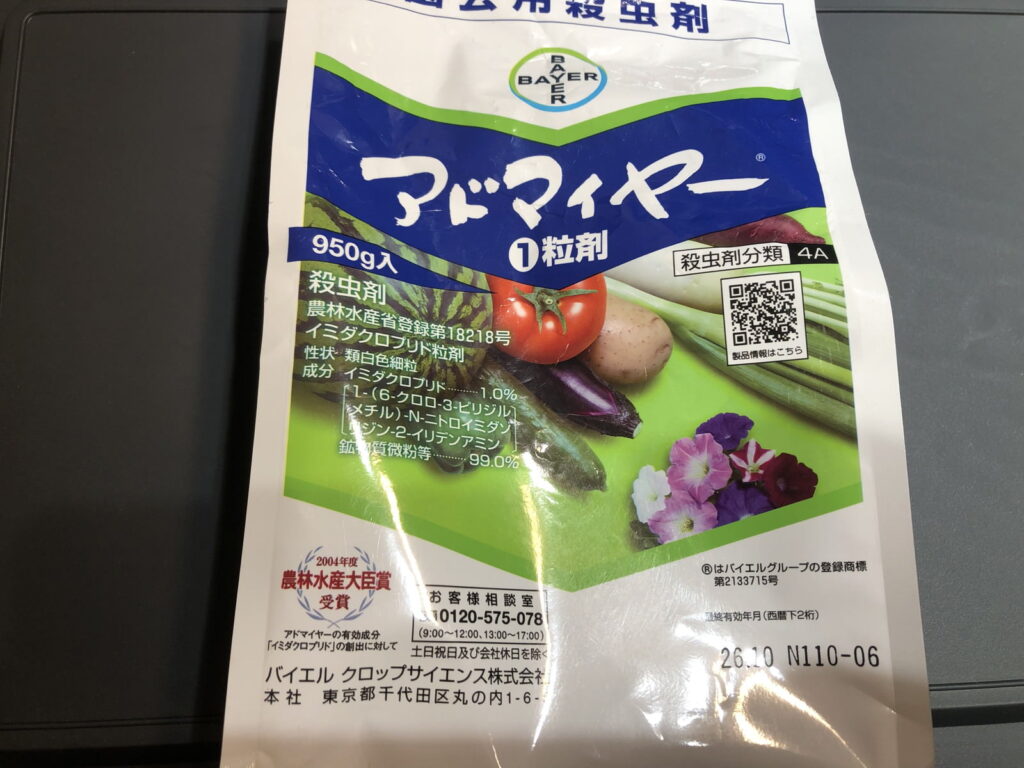

| アドマイヤー1粒剤 | ネオニコチノイド系(IRAC 4A) | 植え替え時に土に混ぜ込んで使用する |

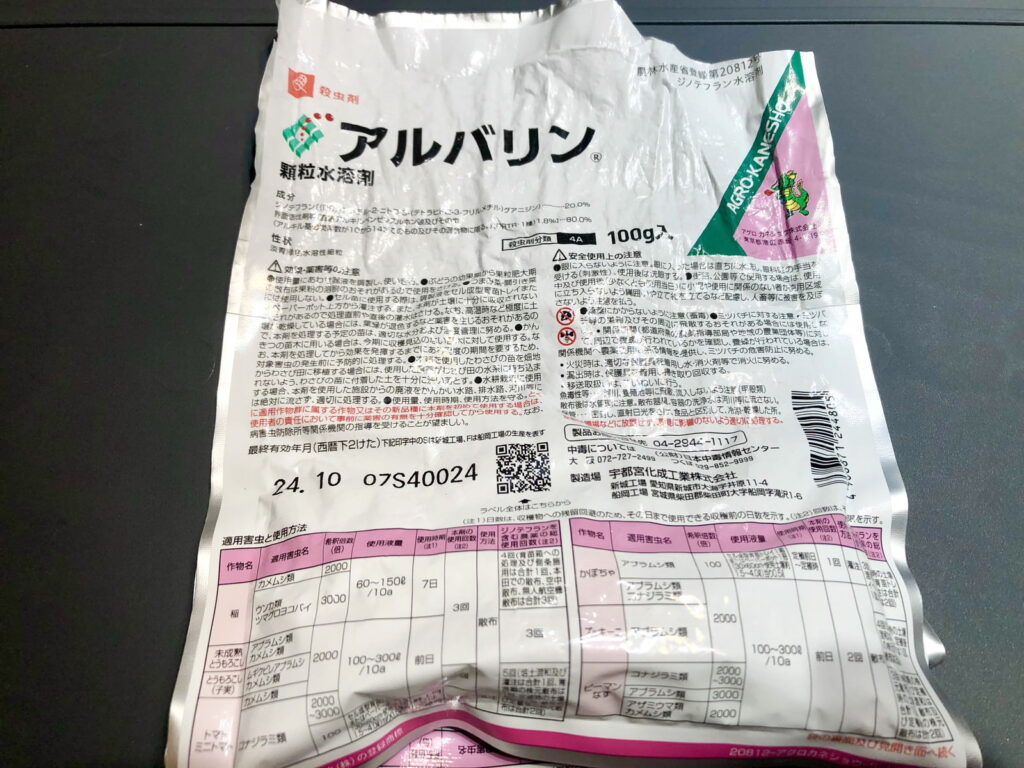

| アルバリン顆粒水溶剤 | ネオニコチノイド系(IRAC 4A) | アドマイヤーの効果切れ時に良い |

| スミチオン乳剤 | 有機リン系(IRAC 1B) | 接触毒性が強いが、浸透性もある |

定期的な薬剤散布だけなら1~2回/月なので、ここまで幅広い種類の殺虫剤は不要かと。

グリゴリ

グリゴリ定期散布だけなら、こんなに必要ないですよ。

どの薬剤もアザミウマに抵抗性が付かないように、ローテーションをしっかり組む必要があります!

下記殺虫剤に加え、殺菌剤と殺ダニ剤は別途用意していました。また、展着剤も使用しています。それらは、また別の記事でまとめます。

自分は製薬会社に勤めていたので、殺虫剤や殺菌剤に興味が湧いてめっちゃ色々入手して試しました。でも本当はローテションできれば十分。というわけで、最初に揃えたらいいかなと思うセットと一例として提案してみました。

グレーシア乳剤|イソオキサゾリン系(IRAC 30)

- IRACコード:30

- イソオキサゾリン系

- 有効成分:フルキサメタミド

- 神経伝達を阻害する・即効性&約2週間効果持続

アザミウマに高い効果を発揮する殺虫剤。新しい殺虫成分で、薬剤に抵抗性を示すアザミウマに対しても素早く作用し、さらに2週間ほど効果が持続する。

浸透移行性はなく、直接アザミウマに薬剤を散布する。害虫の皮膚や口から薬剤が体内に入り、神経伝達を過剰にし食害を発揮する。アザミウマで困ったら、おすすめの殺虫剤。

アザミウマ類に高い効果。即効性と効果持続性がある薬剤。ただし植物内への浸透移行性はない。

モベントフロアブル|テトラミン酸系(IRAC 23)

- IRACコード:23

- テトラミン酸系

- 有効成分:スピロテトラマト

- 成長不全を起こさせる・遅延性薬剤

浸透移行性が高く、難防除の吸汁害虫に効果がある。植物内に迅速に取り込まれ、導管や篩管を通り、成長点へ薬剤が運ばれる独特の作用がある。遅効だが、残効性に優れている。灌水で根から吸収させることもできる。

現状被害がある場合は、薬効の違う速効性殺虫剤と組み合わせて使うのがオススメ。

ディアナSC|スピノシン系(IRAC 5)

- IRACコード:5

- スピノシン系

- 有効成分:スピネトラム

- 神経毒で速やかな食害抑制効果がある

経皮・経口毒性があり、速効性の食害抑制がある。害虫に直接薬剤を接触させる必要があるが、食害の被害拡大を迅速に食い止められる。幅広い殺虫スペクトラムを有しておりアザミウマ類にも効果がある。

野菜では薬剤抵抗性が付きつつある薬剤。使う際にはしっかりローテーションを心掛ける。

アーデント水和剤|ピレスロイド系(IRAC 3A)

- IRACコード:3A

- ピレスロイド系

- 有効成分:アクリナトリン

- 経皮・経口毒性により優れた速効性

チャノキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマなど、アザミウマ類に加えてハダニにも効果がある。ピレスロイド系の欠点であるリサージェンス*を起こしにくい殺虫剤。

*リサージェンス=異常増殖(薬剤散布後に天敵を失った”ある種の虫”が、大繁殖すること)

ふわっふわの粉末状で独特の刺激臭がある。効果はあるが薬剤調整はちょっと手間。

アファーム乳剤|アベルメクチン系(IRAC 6)

- IRACコード:6

- アベルメクチン系

- 有効成分:エマメクチン安息香酸

- 経皮毒性も持つが、食毒性が顕著

ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマに効果がある。散布時に存在する成虫および幼虫をすばやく防除。30種類以上の害虫に効果があり、20年以上の実績がある薬剤。

アザミウマの他にダニ類にも効果がある。比較的アガベ愛好家によく使われている。

コテツフロアブル|ピロール系(IRAC 13)

- IRACコード:13

- ピロール系

- 有効成分:クロルフェナピル

- 呼吸阻害作用

- 医薬用外劇物

ミナミキイロアザミウマやミカンキイロアザミウマ、ハダニなど難防除害虫に効果がある。呼吸を阻害する作用で、成虫及び幼虫に高い効果がある。浸透移行はないため、直接虫体に薬液がかかるように散布する。

注意:子株の種類によっては、葉焼けのような薬害が出る場合があった。

医薬用外劇物指定。殺虫と殺ダニ両方の効果がある。

ハチハチ乳剤|METI剤(IRAC 21A)

- IRACコード:21A

- METI剤

- 有効成分:トルフェンピラド

- 食害抑制作用

- 医薬用外劇物

殺菌作用を持つ殺虫剤。広い殺虫スペクトルを持ち、アザミウマ類やアブラムシ、サビダニにも効果がある。殺菌作用があるため、さび病やうどん粉病なども1剤で同時に防除できる。浸透移行はないため、念入りに薬剤散布する。

医薬用外劇物指定。散布後に刺激臭もあるため、屋外管理の株への使用を推奨する。

アドマイヤー1粒剤|ネオニコチノイド系(IRAC 4A)

- IRACコード:4A

- ネオニコチノイド系

- 有効成分:イミダクロプリド

- 食害抑制作用

ミナミキイロアザミウマなどのアザミウマ類やアブラムシ類を長期防除できる。植え替え時に土に混ぜ込んだり、株元に撒いて使用する。噴霧系の薬剤と合わせて利用することで、防除効果を上げることができる。

土の中に入れて使えるので、長期的に効果を発揮。使いやすくアガベ愛好家はよく利用する薬剤。

ダントツ・ベストガード・モスピランなど、同系統の散布系の殺虫剤と被らないように注意。

アルバリン顆粒水溶剤|ネオニコチノイド系(IRAC 4A)

グリゴリ

グリゴリこの後は2軍の薬剤。

- IRACコード:4A

- ネオニコチノイド系

- 有効成分:ジノテフラン

- 食害抑制作用

ミナミキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマやコナカイガラムシ、カメムシ類など幅広い害虫に効果がある。根部及び茎葉部から容易に吸収され、高い浸透移行性がある。害虫以外には安全性が高い。

アガベの前から硬葉ハオルチアを所持しており、主にハオルチア用として使用するために用意していた薬剤。殺虫スペクトルが広いので、新規株の薬浴にも利用している。

また植え付けから時間が経過し、IRACコードが重なるアドマイヤーの効果が切れた頃に利用。他のネオニコチノイド系とは少し違う化学構造なので、植え替え時に仕込んでいたアドマイヤーの効果が切れた時期に灌水(水やりの要領)で使うのにちょうどいい。

散布、土壌混和、灌水で利用でき使いやすい。アドマイヤーの効果切れ時に良い。

スミチオン乳剤|有機リン系(IRAC 1B)

- IRACコード:1B

- 有機リン系

- 有効成分:MEP

- 接触・食毒効果

40年も愛用されている、広い害虫スペクトルを有する薬剤。オルトランと同じIRACコードの殺虫剤。アザミウマ類、アブラムシ類、豆虫、コナカイガラムシ、センチュウ類にも効果がある。接触毒性が強いが、浸透性もあるので食毒性もある。

古い薬剤だが、一周回ってよく効いたりします。

グリゴリ

グリゴリ自分はオルトランは使用していません。

オルトランほどではないが散布後に特有の匂いがあるので、屋外での使用がいいかも。

花き類・観葉植物の農薬登録が少ない理由と現場での対応

花き類・観葉植物への農薬登録は少ない

花き類・観葉植物は、野菜や果樹に比べて市場が小さく、企業がわざわざ申請コストかけないため農薬登録されてる製品が極端に少ないのが現状です。

さらに、花き類・観葉植物という枠に記載されている植物も限定的であり、アガベはサボテンや多肉植物は、花き類・観葉植物に表記すらされていません。

農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について:→https://www.acis.famic.go.jp/shinsei/6281_20240401.pdf

グリゴリ

グリゴリすべての植物を網羅するのは無理ですよね。

アガベの農薬の必要性は高い

アガベは一般的な観葉植物とは異なった形状や特徴を持っています。さらにアザミウマやアガベマイトなど害虫の種類も観葉植物では珍しいものとなります。

加えて、アガベに関しては輸入個体も多く、病害虫の発生リスクが高まってきている一方で、マイナーな植物であることから農薬の登録が追いついていないのも実情です。

製薬会社の医薬品新薬開発における安全性研究室で働いていた経験があったので、試験的に実際に自分のアガべ(屋内管理株)で使ったことがある殺虫剤です。さらに、自分の環境では薬剤が出なかった薬剤に絞っています。

花き類・観葉植物での記載はない

アガベやサボテン、多肉植物は、上記の適用農作物等の名称内に名前が出てきません。

農薬の登録情報でよく見る「観葉植物」という表記ですが、実はこれ、明確な植物種の定義があるわけではなく、家庭園芸向けに、“葉を楽しむ植物”で、食用にしない非農産物などをまとめて分類した、かなりざっくりしたカテゴリです。

そのため、「花き類・観葉植物」と書かれていても、観葉植物とは広義の意味で使われる言葉であり、かなり曖昧な表現と捉えることができます。さらに、アガベやサボテン、多肉植物などが含まれていることはなく、農薬ごとに実はバラバラです。

グリゴリ

グリゴリしかし、食用の農産物に対しては細かく法規制されています。

自分は医薬製薬の安全性試験をしていたので、その視点で例えるなら、「動物用医薬品」と「人間用医薬品」の違いに近いかもしれません。

どちらも“薬”ではあるけれど、人間に使う場合と動物に使う場合では、必要とされる安全性や基準が大きく違います。

観葉植物への農薬も似たところがあって、「人が食べる野菜に使っていいかどうか」と「非食用の草花に使っていいかどうか」では、登録も安全基準もまったく別の判断になるわけです。

花き類・観葉植物からの転用は、当たり前ですが厳しく規制されています。

食用や家畜飼料用の植物には、「花き類・観葉植物」の登録では使用できませんのでご注意ください。

住友化学株式会社→https://www.i-nouryoku.com/QandA/nouyaku/category/L06-M02-S01/24/1

現場ではどう対応したか?

たとえば、グレーシア乳剤のように「菊」「りんどう」など草花への使用が認められていても、「花き類・観葉植物」の登録がないからという理由でアガベには使えない、ということになってしまいます。

実際に、農薬の添付ラベルには「観葉植物」や「非食用作物」に関する記載がないものが多く、使用の是非は栽培者自身の経験や環境に委ねられる部分が大きいのが現状です。

*薬剤の安全性や、適用範囲は年々見直しがされるものですので、ご自身でも確認してみてくださいね。

アザミウマ駆除に使った薬剤 まとめ

使用時の注意点

自分の忘備録です。今現在アザミウマに苦しめられているなら、何かしらヒントがあるかもしれません。参考にされる場合は、ご自身の自己責任でお願いします。

アザミウマに大切なアガベを屋内管理なのに吸汁され、色々と調べて効果がありそうな薬剤を試しました。結果としては、約2ヶ月アザミウマとの格闘の末、新葉に吸汁跡がなくなり勝利しました。

製薬会社の医薬品の新薬開発における安全性研究室で働いていた経験も活かしながら、実験的に実際にアガベで使った殺虫剤です。さらに、自分の環境では薬剤が出なかった薬剤。大事なアガベがアザミウマに食われたから、色々調べ経験できたとも言えます。

ローテーションの大切さ

殺虫剤のローテーションと、定期的な散布がいかに大切かを学べたと思っています。薬剤抵抗性がついたアザミウマなんかが自分の植物から生まれたら…とんでもないですからね。しっかりと調べて有効成分が被らないローテーションを組んで、アザミウマが生き残らないようにすること、これが一番重要です。

薬剤を上手に活用する

また、薬剤は濃度や温度にも左右されますし、撹拌がしっかりと行われているか?展着剤との相性…などでも作用に変化があると思っています。(一応、製薬会社で働ていたので、知識として。人の薬剤もそうなので)

同じ薬剤でも使い方次第では、薬剤による葉焼けや根の育成不全(薬害)などが出る可能性もあります。さらに、アガベ一つ一つの個体の特性によっても変わると思います。

また、薬剤散布後はLEDの光に当てるとLEDの光に当てると、葉焼けすることもあるので注意してください。ただ、これも室温やLEDの種類、距離などアガベの置かれている環境条件により変化します。

アザミウマを駆除するのは本当に大変なので、発生させない&被害を拡大させないことが大切だと感じました。

- 宮城県における園芸作物圃場から採取したアザミウマ類3種に対する各種薬剤の殺虫効果…北日本病虫研報 69:168–172(2018)

- 県内ミナミキイロアザミウマの薬剤感受性とカーバムナトリウム塩液剤の土壌中蛹への防除効果…埼玉農総研研報(13) 48-51,2014

- 宮崎県で初確認されたモトジロアザミウマに対する薬剤の殺虫効果およびスワルスキーカブリダニの捕食量…九病虫研会報 61:57-61(2015)

- アザミウマ類の各種薬剤に対する感受性…宮城県農業・園芸総合研究所

メッセージがあればどうぞ

コメント一覧 (4件)

こんばんは。

アガベマイトの対策で、こちらのページを参考に薬剤選びをさせて頂きました。

非常に有益なページかと思いますので、一点指摘させて頂きます。

コテツフロアブルのIRACコードが「6」と記載されておりますが、「13」が正かと存じますm(_ _)m

あっ!本当ですね。

教えてくださりありがとうございます!

訂正いたしました。

何かしらお役に立てる情報があれば嬉しいです。

農民として気になったのでコメントさせていただきます。

農薬の登録作物に観葉植物がないものはアガベに使うことは基本NGです。

紹介されている農薬ではグレーシア、モベント、アーデント水和剤(アーデントフロアブルは可)、ハチハチ乳剤(ハチハチフロアブルは可)は観葉植物登録されていませんね。

農薬を使用する際は対象の病害虫に効果のあるもののほかにも薬剤がその作物に対して登録をとっているかも確認しないといけないです。

農民は出荷停止にあったりするんでめっちゃ気にする基本のキです

椎たけ夫さん

コメントありがとうございます。

ご指摘の通り、アガベは分類上では観葉植物にあたりますし、農薬の登録状況も限られているのが現状です。

実際、紹介している農薬の一部には「観葉植物」などの登録がないものも含まれています。

実は私自身、医薬品の開発に関わる安全性試験の研究をしていた経験があり、薬剤の承認・登録に必要な安全性試験やリスク評価の重要性も現場で経験しております。

アガベに関しては病害虫の発生リスクが高まってきている一方で、農薬の登録が追いついていないのも実情で、現場ではやむを得ず使用している販売者・育成者も多い状況です。

私自身も、販売者の方からの情報をもとに使っており、忘備録という形でサイトに掲載しておりました。

とはいえ、法的な登録や立場の違いによって受け取り方が大きく異なることも今回のコメントで再認識しました。

貴重なご意見、ありがとうございます。